***

Der Bär flattert in östlicher Richtung.

***

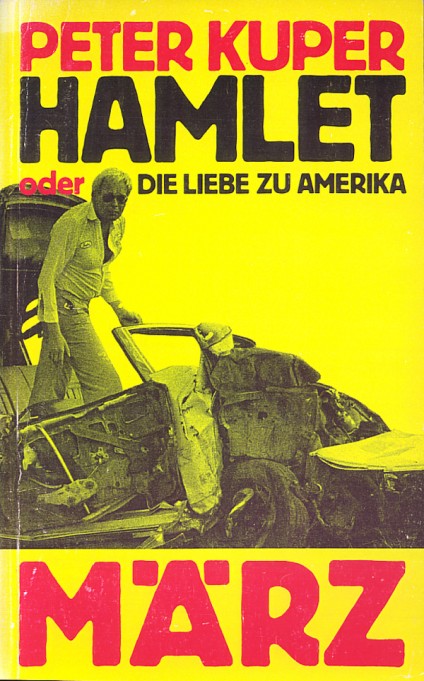

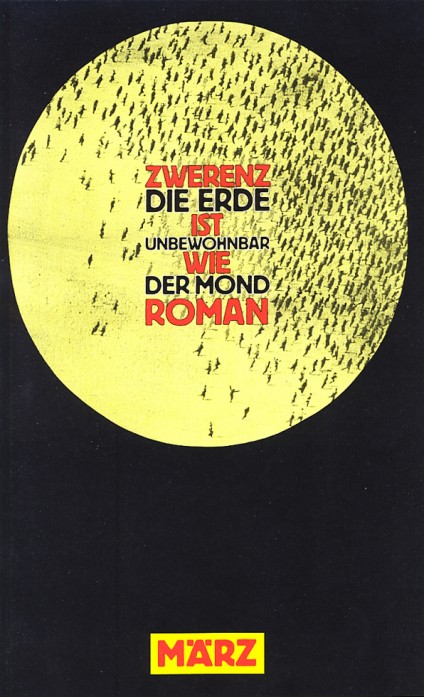

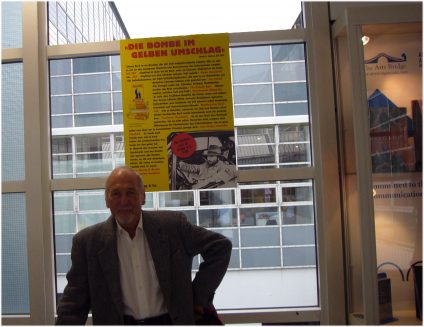

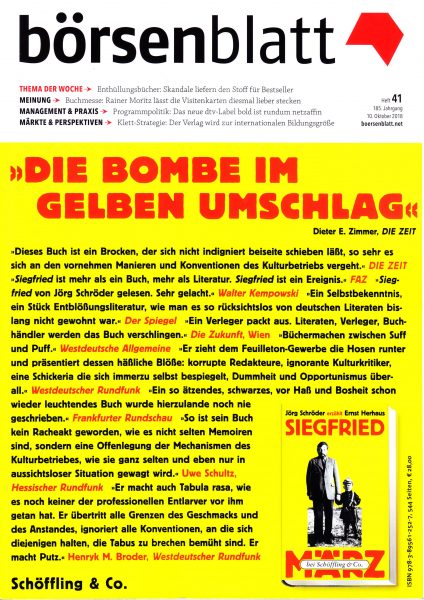

Heute wird in Mülheim ›Der Müll, die Stadt und der Tod‹ von Rainer Werner Fassbinder aufgeführt, daher erzählen wir die Geschichte der ›Notausgabe‹ im eigens dafür gegründeten April, April! Verlag:

Ich rief Gerhard Zwerenz an und erzählte ihm von Barbaras Erfahrungen mit dem gesunden Volksempfinden. »Ich bin auch gegen die Aufführung«, sagte er, »das habe ich aber schon 1982 nach Fassbinders Tod erklärt. Rainer hat ja das Stück selbst für unfertig gehalten; wenn er noch lebte, würde er es vermutlich bearbeiten. Wie auch immer, ich habe Karlheinz Braun schon einen Monat vor der Bühnenbesetzung gewarnt, diese Aufführung durchzusetzen, und ihm geraten, sich lieber mit dem Zustand faktischer Zensur abzufinden. Es hat nicht gefruchtet. Der Verlag der Autoren war entschlossen, die Konfrontation mit der jüdischen Gemeinde zu erzwingen. Das Ganze ist für mich besonders ärgerlich, weil Rainers Stück von meinem Roman inspiriert wurde. Im Grunde ist es eine Bearbeitung von ›Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond‹, wenn auch in schrecklicher Vereinfachung. Aber ich muß wohl damit leben, einerseits ständig als Stofflieferant des Stückes genannt zu werden, andererseits kein Mitspracherecht daran zu haben.«

Darauf redete ich mich in Rage: »Was ist das für eine bornierte Haltung?! Warum kann der Verlag der Autoren nach dieser Eskalation seine Position nicht zurücknehmen?! Schließlich sind Auschwitz-Überlebende in Häftlingskleidung vor dem Theater aufmarschiert und nicht das Egerländer Trachtenquintett. Sind denn Braun und Töteberg verrückt geworden, nicht zu begreifen, was sie mit ihrer Sturheit anrichten?« »Das siehst du richtig«, unterbrach mich Zwerenz, »aber du darfst eins nicht vergessen, es geht denen um Kohle! Der Verlag der Autoren will den Skandal, weil sie wissen, wenn sie das Stück in Frankfurt durchsetzen, wird es ein Welterfolg. Das bedeutet hohe Tantiemen, damit wären die saniert, deswegen halten sie daran fest. Hier geht es ums Geld!« »Das müssen wir verhindern!«, unterbrach ich ihn. Und Zwerenz: »Das kann man nicht verhindern.« »Vielleicht doch! Du sagst, Fassbinder hat sein Stück nach deinem Roman geschrieben. Kannst du das beweisen?« »Na klar, dass Rainer Stoff und Figuren übernommen hat, ist evident und feuilletonnotorisch. Bereits die erste Zeile seiner Szenenanweisung lautet: ›Auf dem Mond, weil er so unbewohnbar ist wie die Erde.‹ Auch seine Zentralfigur, der namenlose ›reiche Jude‹, ist von den Charaktereigenschaften und Handlungen der Figur des Abraham abgeleitet, allerdings ohne diese aus seiner Biographie zu erklären wie im Roman. Das aber hat dem Stück ja gerade den Vorwurf des Antisemitismus eingebracht. Und in Rainers Stück fehlen auch meine Protagonisten, so zum Beispiel der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Deshalb ist das ›Müllstück‹ so klischeehaft mißverständlich, und es ärgert mich, dafür mithaften zu müssen. Seit 1975 habe ich Rainer geraten und gebeten, dieses Stück vor einer Aufführung zu bearbeiten. Er hat es mir versprochen und nie bestritten, den Stoff aus meinem Roman genommen zu haben. Hier bei mir liegt sein erstes Manuskript mit der handschriftlichen Dedikation von Ingrid Caven, Fassbinders damaliger Frau: ›Mit Gruß von Rainer und Dank für die Figuren‹.«

Das war eine interessante Wendung. »Wenn dir Fassbinder für die Figuren dankt«, sagte ich zu Zwerenz, »dann ist das ›Müllstück‹ nach meinem Verständnis von Urheberrecht eine abhängige Bearbeitung. Somit hast du einen urheberrechtlichen Anteil daran, folglich auch ein Mitspracherecht. Du könntest dich also hinstellen und konstatieren: ›Ich bin gegen eine Aufführung.‹ Als Urheberberechtigter mußt du es nämlich nicht hinnehmen, wenn eine schlechte Bearbeitung deines Stoffes gespielt werden soll.« »So gesehen, hast du recht«, meinte Gerhard, »aber es gefällt mir nicht, meinem toten Freund ins Grab nachzurufen, dass er ein schlechtes Stück geschrieben hat. Außerdem gibt es ja noch sein Drehbuch, in dem er sich eng an den Roman anlehnt. Das habe ich hier liegen; wenn du willst, komm her und vergleiche die beiden Texte.« Das taten wir, Barbara und ich rauschten im Volvo vom Vogelsberg in den Hochtaunus und holten Roman und Drehbuch ab, lasen beide und beschlossen: Dieses Buch muß neu erscheinen, erstens, weil es gut ist, und zweitens, um Zwerenz’ rechtliche Position zu stützen und anschließend das ›Müllstück‹ zu kippen.

Ganz richtig, ich finde, der 1973 zuerst im S. Fischer Verlag in Frankfurt am Main erschienene Roman ›Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond‹ ist nicht nur gut, sondern der beste Stadtroman der zweiten Republik. Ja, ich weiß, Gerhard Zwerenz hat nicht den besten Ruf, weil er als Vielschreiber durch alle Genres turnte. Ein ähnliches Beispiel ist Upton Sinclair, auch er schrieb wie Zwerenz über hundert Bücher und davon blieben nur wenige. Was sicher bleibt ist der ›Dschungel‹, sein Roman über die Ausbeutung der Emigranten in den Schlachthöfen Chicagos, der gehört in den Kanon amerikanischer Literatur. Und Zwerenz’ ›Erde‹ erzählt von einem deutschen Chicago namens Frankfurt, und dieses Buch von ihm wird ebenfalls bleiben. Es ist ein Bericht über Stadtzerstörung durch Spekulanten und die Verstrickungen von Kommunalpolitikern in die kriminelle Szene der Halbwelt. Das alles spielt vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der Jugendrevolte. In diesem Roman schildert Zwerenz auch den Weg des Barbesitzers Abraham aus dem Bahnhofskiez in die Welt der Westend-Grundstücksspekulanten.

Nebenbei bemerkt: In sämtlichen Publikationen war und ist stereotyp davon die Rede, dass Zwerenz und nach ihm Fassbinder die Figur des jüdischen Spekulanten von dem Immobilienkaufmann Ignatz Bubis abgenommen hat. Alle diese Skribenten sind auf dem Holzweg und kennen die wahren Frankfurter Verhältnisse nicht. Denn Ignatz Bubis war nie auch nur entfernt in das Frankfurter Rotlichtmilieu involviert. Wenn hier schon reale Figuren genannt werden sollen, so müßten es solche Leute sein wie Joschel Buchmann oder die Beker-Brüder, die unter traumatisierten KZ-Überlebenden in DP-Lagern aufwuchsen. Deren zwischen Brutalität und Sentimentalität changierende Psyche porträtiert Gerhard Zwerenz meisterlich in seiner Figur des Abraham.

Parallel dazu erzählt der Autor die Vita des Generalstaatsanwalts Fritz Bauer, des Anklägers im Frankfurter Auschwitz-Prozeß. Solche gegensätzlichen Charaktere werden über einen jungen Rechtsanwalt zusammengeführt; als Vorbild für diese Figur diente Reiner Demski, der Anfang der Siebziger gestorben war. Ihm gehört die besondere Sympathie des Autors. Seine Zuneigung für diese anarchistische Lichtgestalt nützte Zwerenz allerdings bei Demskis Witwe wenig, der war das immer noch nicht Licht genug. Wirklich, Witwen sind unersättlich und Rachegöttinnen dazu! Eigentlich ist Eva Demski eine gute Autorin und eine gelassene, humorvolle Frau, aber wenn sie nur den Namen Zwerenz hört, kriegt sie Schaum vor den Mund. Na, lassen wir mal die Witwe beiseite, hier geht es um literarische Gerechtigkeit. Deshalb wollte ich eine Neuauflage dieses vergessenen Romans der siebziger Jahre veranstalten. Paradoxerweise wurde diese Edition vom Skandal, dessen Auslöser ›Die Erde‹ letztendlich war, auch gleich wieder zugedeckt.

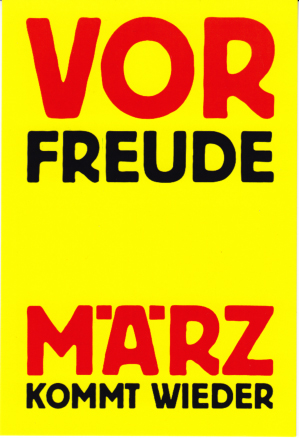

Mein Plan war, in einem Anhang zum ›Erde‹-Roman Fassbinders Drehbuchadaption zu dokumentieren, damit ein Vergleich möglich sei. Angesichts der Aufregungen und Verwirrungen, die der Skandal mit sich gebracht hatte, sollte dieses Drehbuch zeigen, dass Fassbinder neben der mißlungenen auch noch eine adäquate Bearbeitung des Stoffes abgeliefert hatte. Da nun dieses Drehbuch wortwörtlich der Romanvorlage folgte, dachte ich, der Verlag der Autoren kann einem honorierten Abdruck schlechterdings nicht widersprechen, zumal er der Begriffsentwirrung dienen sollte. So schlug ich es Zwerenz vor, er akzeptierte, und die Sache nahm ihren Lauf: Der März Verlag kündigte für den Februar 1986 den Roman ›Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond‹ an zusammen mit Fassbinders Drehbuch.

![]()

Gleichzeitig untersagte Zwerenz’ Anwalt Manfred Oehme, der auch mich vertrat, dem Verlag der Autoren die bühnenmäßige Auswertung des ›Müllstück‹s. Darauf konterte der: »Wir haben auch Rechte an dem Drehbuch, deshalb verbieten wir nun unsrerseits den Abdruck im März Verlag.«

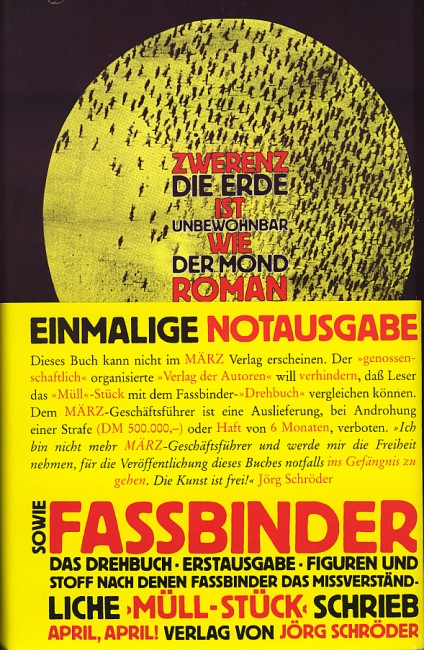

Wenn du in einen inszenierten Skandal über einen gefährlichen Stoff, bei dem die Argumente hochkochen, plötzlich ein formaljuristisches Argument einführst und feststellst, dies sei lediglich ein Versuch zur Klärung eines Sachverhalts, funktioniert das wie ein Kurzschluß. Die Skandalmaschinerie kommt zum Stillstand. Anders gesagt, die Bühnen im In- und Ausland, die sich schon darauf gespitzt hatten, das skandalumwehte Stück in ihrer Stadt aufzuführen, waren nun verunsichert. Denn es ist eine Sache, sich an Entrüstungsreflexen der Juden gesundzustoßen, und eine andere, sich um die Pfändung der Theaterkasse sorgen zu müssen. Ob New York, Mailand oder Ulm, alle Bühnen bekamen mit, dass es bei dem Frankfurter Streit nicht mehr nur um Inhalte und Moral ging, sondern auch um eine urheberrechtlich ungeklärte Situation. Deshalb waren sie nun nicht mehr so sehr interessiert. Unsere Strategie erwies sich als erfolgreich: Wir hatten dem Verlag der Autoren das Geschäft vermasselt. Entsprechend wütend reagierten die auf den Verlust ihrer melkenden Kuh und begannen, Truppen gegen mich zu sammeln. Als erstes erwirkten sie eine einstweilige Verfügung. Hier mußte der März Verlag unterliegen, weil ja Fassbinder ebenso wie Zwerenz einen urheberrechtlichen Anteil an dem Drehbuch zum ›Erde‹-Roman hatte.

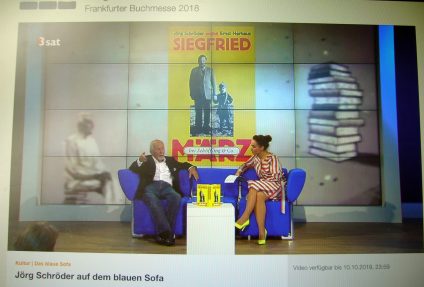

Und jetzt machte ich einen Fehler. Ich hätte der Druckerei sagen müssen: »Makuliert den Drehbuch-Anhang, wir veröffentlichen nur den Roman von Zwerenz.« Dann hätte der Verlag der Autoren sich seine einstweilige Verfügung an den Hut stecken können. Aber als manchmal zu viel wagender Drehkopf dachte ich mir: Eine einstweilige Verfügung gegen März? Na, dann gründe ich schnell einen neuen Verlag, nenne den ›April, April! Verlag‹, das Buch erscheint also in einem Verlag, gegen den es noch keine einstweilige Verfügung gibt – als kalkulierter Raubdruck. Ich formulierte neue Verträge mit Zwerenz, änderte den Umschlag und die Titelei, alles geheime Kommandosache, meldete den ›April, April! Verlag von Jörg Schröder‹ zum Gewerberegister an. Außerdem lud ich zu einer Pressekonferenz ein.

Gerhard Zwerenz’ Sicht der Dinge kann man im Poetenladen lesen.

(Fortsetzung folgt)

(BK / JS)